2型糖尿病の患者さんにとって、「お酒」は血糖値管理上の悩みの種です。

食事療法や運動療法で血糖コントロールに努めていても、飲み会や晩酌の誘惑はなかなか断ち切れないものですよね。

特に「糖尿病でも焼酎なら大丈夫」「焼酎は糖質ゼロだから血糖値に影響しない」といった話を耳にし、焼酎を選ぶ方も多いのではないでしょうか。

しかし、焼酎は本当に糖尿病患者にとって“安全”なお酒なのでしょうか?

本記事では、糖尿病とお酒(アルコール)の関係をやさしく解説し、焼酎が与える血糖値への影響について専門家の見解や研究結果に基づいて掘り下げます。

「焼酎が安全と言われる理由」や「焼酎の種類ごとの違い」、さらには「他のお酒との比較」や「飲み方の工夫」「具体的な焼酎の銘柄」まで網羅し、「糖尿病 焼酎」「糖尿病 お酒」「血糖値 酒 焼酎」といったキーワードが気になる方にも役立つ内容をお届けします。

糖尿病でもお酒を楽しみたい方は、ぜひ参考にしてください。

焼酎が糖尿病患者に「安全」と言われる理由とは

「焼酎は糖尿病でも安心なお酒だ」と言われる背景には、まず焼酎の持つ特徴があります。

それは、焼酎(やウイスキー、ウォッカなどの蒸留酒)には糖質が含まれていないという点です。

日本酒やビールのような醸造酒には糖質(炭水化物)が含まれ、飲めば血糖値を直接上昇させやすいですが、焼酎は醸造後に蒸留して作られるため糖質ゼロのお酒になります。

実際にアルコール飲料が血糖値へ与える影響を調べた実験でも、焼酎など糖質を含まない蒸留酒では血糖値がやや下がり気味になるのに対し、日本酒やビールでは糖質の影響で血糖値が上昇したとの報告があります。

つまり、焼酎そのものは血糖値を急激に上げにくいお酒と言えるため、糖尿病患者さんにとって「安全」「安心」と語られる理由の一つになっているのです。

しかし、だからといって「焼酎ならいくら飲んでも大丈夫」なわけではありません(残念ながら…)。

専門家は「焼酎だから大丈夫というわけにはいかない」と警鐘を鳴らしています。

確かに焼酎自体は糖質を含まず血糖を直接上げにくいものの、アルコールそのものが人体に及ぼす作用を無視できないためです。

アルコールは肝臓で代謝される際に糖新生(肝臓でブドウ糖を新たに作り出す働き)を抑制します。

そのため一時的には血糖値を下げる効果もありますが、この効果は短時間で消え、むしろ長期的には血糖コントロールを乱すリスクも指摘されています。

例えばアルコールはインスリンの分泌や作用にも影響を与え、内臓脂肪の蓄積やインスリン抵抗性(インスリンの効きが悪い状態)を招いて血糖値を上昇させやすくする可能性があります。

さらにアルコールには食欲を増進させる作用もあり、飲酒によって高カロリーな食事をつい摂りすぎてしまうと、結果的に血糖値の管理が難しくなることも少なくありません。

焼酎が「太りにくい酒」と言われることもありますが、アルコール自体にビタミンや栄養はなくエンプティカロリー(空っぽのカロリー)と呼ばれるものの、高カロリーである点は事実です。

アルコール摂取そのものが自制心を緩めて食べ過ぎを招き、体重増加・肥満につながれば、糖尿病の悪化要因になるのは言うまでもありません。

要するに、焼酎は他の糖質を含むお酒より血糖値に与える直接的な影響は少ないが、適量を守らなければ間接的な悪影響は十分に起こり得るということです。

以上の理由から、「焼酎=糖尿病でも安全なお酒」という言葉は半分正解で半分誤解とも言えます。

血糖値の急上昇という観点では有利な面があるものの、糖尿病患者さんがお酒と付き合うには量と飲み方に注意が必要なのです。

では、焼酎の中身や種類によって何か違いはあるのでしょうか? 次の段落では、焼酎の種類ごとの特徴と血糖値への影響について見ていきます。

焼酎の種類(甲類・乙類)の違いと血糖値への影響

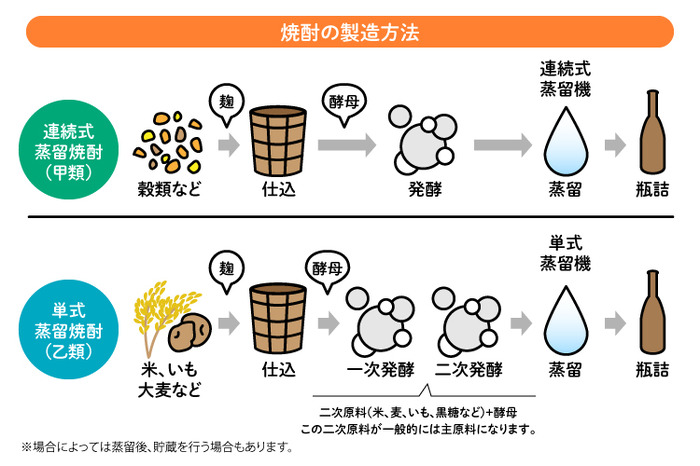

一口に「焼酎」と言っても、製造方法の違いから甲類焼酎(こうるいしょうちゅう)と乙類焼酎(おつるいしょうちゅう)という2種類に大別されます。

甲類焼酎は「連続式蒸留焼酎」とも呼ばれ、何度も蒸留を重ねて不純物を極力取り除いたクリアで純粋なアルコールに近い焼酎です。

クセのないすっきりした味わいで、炭酸割りのサワーやチューハイなどのベースとしてよく使われ、価格も比較的安価に大量生産できるのが特徴です。

一方、乙類焼酎は「単式蒸留焼酎」(本格焼酎)で、1回だけ蒸留することで原料の風味や旨みを残した焼酎です。

芋焼酎・麦焼酎・米焼酎など原料名で呼ばれる伝統的な焼酎はこちらで、独特のコクや香りが楽しめる反面、原料由来のクセがあるものも多く、希少なものは高価に取引されます。

では、この甲類・乙類の違いは血糖値への影響に何か差をもたらすのでしょうか?

結論から言えば、甲類焼酎と乙類焼酎はどちらも糖質を含まないため、血糖値への直接的な影響という点では大きな差はありません。

実際、甲類・乙類いずれの焼酎にも糖質やプリン体は一切含まれていないことが示されています。

乙類の芋焼酎や米焼酎でほんのり甘みを感じることがありますが、あれは糖分ではなく原料由来の香りや風味によるものです。

したがって、糖尿病の方が焼酎を選ぶ際も、「甲類だから安全」「乙類だから危険」といった優劣は基本的にありません。

いずれも適量なら血糖値を急激に上げにくいお酒と言えます。

しかし、甲類と乙類は飲まれ方の傾向に違いがあります。

この飲み方の違いが、間接的に血糖コントロールへ影響する可能性は考えられます。

甲類焼酎はクセのなさゆえに、果汁やシロップで割ったカクテル・チューハイなどにもよく使われます。

たとえば市販の缶チューハイやサワーは甘い果実フレーバーが付いているものが多く、美味しいですが糖質も含まれています(銘柄によっては1缶で糖質数グラム~十数グラムを含むものもあります)。

甲類焼酎自体は無糖でも、甘いジュース類で割ってしまえば結局糖質を摂取して血糖値が上がってしまうのです。

一方、乙類焼酎は風味を活かして水割り・お湯割り・ロックなど素材の味を楽しむ飲み方をされることが多く、割り材を足すとしても水や炭酸水、お茶など無糖の飲み方が主流です。

そのため、乙類焼酎を嗜む場合は結果的に糖質を摂らずに済み、血糖値への影響がより抑えられる傾向になるでしょう。

ただしこれはあくまで一般的な傾向であり、例えば甲類焼酎でも無糖の烏龍茶割りにすれば糖質ゼロですし、乙類焼酎でも甘い梅酒やリキュールとブレンドした製品では糖質を含むことがあります。

要は焼酎の種類より「何で割るか・どう飲むか」が血糖コントロール上は重要だということです。

ところで、焼酎の中には血糖値に良い影響をもたらす可能性が示唆された興味深い研究もあります。

鹿児島大学などの共同研究では、健康な人6名を対象に夕食時それぞれビール、日本酒、芋焼酎、水を飲んでもらい、食後の血中アルコール濃度と血糖値・インスリン値を比較しました。

その結果、なんと芋焼酎を飲んだ場合は他のアルコール飲料だけでなく対照の水よりも食後血糖値の上昇が有意に抑えられたことが報告されたのです。

さらに芋焼酎を飲んだ時は血中アルコール濃度も他の酒より低く、インスリン分泌も抑制され糖代謝の改善が示唆されたとのことです。

研究者らは「本格焼酎(乙類焼酎)は酔いが穏やかで二日酔いしにくい健康的なお酒と昔から言われてきたが、今回の結果は焼酎の健康的効用に科学的裏付けを与えるもの」と述べています。

実際、この論文はアメリカの科学雑誌に掲載され、「食事の際に芋焼酎を飲むと水を飲むより血糖値が低く抑えられる」として糖尿病を気にする人には朗報だとも伝えられました。

もちろん、この研究は少人数での結果であり「焼酎さえ飲めば血糖が下がる」という意味ではありません。

しかし、芋焼酎に代表される乙類焼酎が食後高血糖を穏やかにする可能性は興味深い知見です。

実際に一部では「本格焼酎には血糖値の上昇を抑え血液をサラサラにする効果があるとも言われている」と紹介されています。

いずれにせよ重要なのは、種類を問わず焼酎自体は糖質ゼロであり「血糖値を上げにくいお酒」である反面、アルコールとしての作用は同じという点です。

したがって、糖尿病患者さんが焼酎を楽しむ際は、次に述べるような飲み方の工夫や他のお酒との違いも踏まえて、上手に付き合う必要があります。

焼酎の飲み方による違い(ロック、水割り、お湯割り、炭酸割りなど)

焼酎はストレートやロック(氷)、水割り、お湯割り、炭酸割り(ソーダ割り)など、さまざまな飲み方ができます。

それぞれ風味や飲み口が変わるため好みが分かれますが、血糖値への直接の影響という点では、どの飲み方でも焼酎そのものに糖質が含まれない限り大差はありません。

ロックで飲もうと水や炭酸で割ろうと、焼酎自体が糖質ゼロである以上、それだけで血糖値が急上昇することはないのです。ただし前述のように、割り材に糖分が含まれるか否かが大きな違いを生みます。

水割りやお湯割り、ソーダ割りは水や炭酸水自体にカロリー・糖質がないため安心です。

一方、ジュースやシロップで割るとせっかくの焼酎も糖質たっぷりのカクテルに変身してしまいます。

例えば同じ焼酎でも、ウーロン茶割り(ウーロンハイ)なら糖質ゼロですが、オレンジジュース割りにすればジュースの果糖で血糖値が上がりやすくなります。

ジンジャエールやコーラなど糖質を多く含む炭酸飲料で割ると血糖値が上昇しやすくなるので避けましょう。

では、ロックと水割り、お湯割りでは何か違いはあるのでしょうか。

これらはいずれも基本的に無糖で飲むスタイルなので、血糖値に与える直接的な差はありません。

ただ、身体への酔い方や摂取ペースには違いが出るかもしれません。

ロックは焼酎を氷で冷やしながら飲むため、アルコール度数の高い焼酎でも舌ざわりはまろやかですが、氷が溶けるまでは比較的高濃度のアルコールを摂取します。

少量でも酔いやすいため、自然と飲む量が抑えられるメリットがある一方、ついつい濃いお酒を短時間で飲みすぎる危険もあります。

水割りは焼酎と水を好みの比率で混ぜる飲み方で、アルコール度数が下がる分、口当たりが優しくなり飲みやすくなります。そのため飲むペースが上がりがちですが、逆に量を飲んでもアルコール摂取量は一定程度に抑えられるとも言えます(同じグラス1杯でも半分が水ならアルコール量はロックの半分です)。

お湯割りは焼酎をお湯で割った飲み方で、特に芋焼酎などで香りが引き立つと好まれます。

お湯で割ると体が温まりやすくなる反面、アルコールの吸収も早まり酔いが回りやすいとも言われます。

また、熱いお湯割りはゆっくり味わうため飲みすぎ防止になるという意見もあります。

炭酸割り(焼酎ハイボール)はシュワっと爽快で飲み口が軽くなるためゴクゴク飲めてしまうので、飲酒量が増えないよう注意が必要です。

炭酸そのものは糖質ゼロですが、缶チューハイや居酒屋のサワーのように甘味が付いた炭酸割りには糖質が含まれる場合が多い点も留意しましょう。

総じて言えるのは、焼酎はできるだけ糖質ゼロの割り方で飲むことが血糖値管理上は重要だということです。

水や炭酸、水割り・お湯割り用の無糖の紅茶や緑茶、ブラックコーヒーなど、自分なりの工夫で「ノンシュガー割り」を楽しむと良いでしょう。

また、アルコール度数が高い焼酎を飲むときはチェイサー(水など別の飲み物)を用意し、こまめに水分補給しながらゆっくり飲むことで酔いすぎ防止と脱水防止になります。

飲み方次第で体への負担も軽減できますので、ぜひ実践してみてください。

他の酒類(日本酒・ビール・ワイン・ウイスキー等)との比較

糖尿病患者さんにとって、焼酎以外のお酒は血糖値にどのような影響を与えるのでしょうか。

他のお酒と比較することで、焼酎の特徴がよりはっきり見えてきます。

- 日本酒(清酒): 日本酒は米を発酵させて作る醸造酒であり、糖質を多く含むお酒です。日本酒1合(約180ml)には約8g程度の糖質が含まれるとのデータもあります。そのため、日本酒を飲むと血糖値は上昇しやすくなります。甘口の日本酒は特に糖分が高めで、飲酒後に血糖値が急激に上がる可能性があります。一方で、日本酒はアルコール度数が15%前後と比較的高く、飲みすぎればアルコール自体の作用で血糖コントロールが乱れるリスクもあります。日本酒を楽しむ場合は少量(1合まで)に留め、できれば食事と一緒にゆっくり飲むことが望ましいでしょう。

- ビール: ビールは麦芽やホップを原料とする醸造酒で、炭水化物(糖質)を含んでいます。ビール中瓶1本(500ml)には約16g前後の糖質が含まれます。したがってビールも血糖値を上げやすいお酒ですが、興味深いことに「食後血糖の上昇をビールが抑制する」という研究も報告されています。これはビールの適量摂取(350ml程度)であれば血糖値への影響がそれほど大きくない可能性を示唆するものです。もっとも、ビールを飲みすぎれば糖質過多になるのは明らかです。糖質オフ・糖質ゼロタイプの発泡酒やビールも市販されていますので、どうしてもビールが飲みたいときはそうした商品を活用するのも一つの工夫です(ただしアルコール度数は変わらないため適量厳守は同じです)。

- ワイン: ワインはブドウを原料にした醸造酒で、種類によって糖質量が大きく異なります。甘口ワインは糖分が多く、血糖値を急激に上げるリスクがあります。一方で辛口ワインは糖分が少なめで、適量であれば血糖値への影響は比較的少ないお酒です。たとえば辛口の赤ワインや白ワインであれば、グラス1~2杯程度をゆっくり飲むぶんには糖質摂取量も数グラム程度に抑えられるでしょう。実際、ワイングラス2杯弱(200ml)の赤ワインで糖質は約3gとされています。ワインにもポリフェノールなど健康に良いとされる成分が含まれますが、糖尿病患者さんはできれば辛口タイプを選び、甘いデザートワインや貴腐ワインなどは控えるのが無難です。

- ウイスキー: ウイスキーは大麦などの穀物を蒸留・熟成して作る蒸留酒です。アルコール度数は40%前後と高めですが、焼酎と同様に糖質ゼロであるため血糖値への直接的な影響は少ないお酒です。そのままストレートやロックで飲むとアルコール摂取量が多くなりますが、水割りやハイボール(炭酸割り)にすれば1杯あたりのアルコール量を調整しやすく、適量であれば血糖値管理の面でも比較的安心な部類です。ただし、ハイボールでも市販の缶製品には糖分が含まれるものがあります(一般的な缶ハイボール350mlで糖質7g程度)ので、「無糖」の表示を確認しましょう。ウイスキーも焼酎と同じく、割り方次第で糖質ゼロで楽しめるお酒です。

- 梅酒・リキュール類: 果実酒や甘いリキュール類は糖質が非常に多く含まれています。例えば梅酒は日本酒や焼酎に梅と砂糖を漬け込んで作るため、グラス1杯で糖質が30~40gにも達することがあります。カクテルでは、ジュースやシロップが使われるピニャコラーダ、カシスオレンジといった甘いタイプは血糖値を急上昇させるリスクが高いので、糖尿病の方にはおすすめできません。どうしてもという場合は、糖質オフの材料で作るか、ごく少量を舐める程度に留めましょう。

以上をまとめると、糖尿病患者さんに比較的「安全」と言えるお酒は、焼酎やウイスキーなどの蒸留酒、および辛口ワインなど糖質が少ないお酒です。

反対に、避けたほうがよいお酒は糖分たっぷりの甘いカクテルやリキュール、甘口ワインなどということになります。

ビールや日本酒については、適量ならば許容範囲ですが、飲みすぎれば糖質とアルコールの両面で血糖管理に悪影響を及ぼすため注意が必要です。

糖尿病の人がお酒を楽しむ際は「どの種類を選ぶか」も大切ですが、それ以上に「どれだけ飲むか(量)」が重要である点は全てのお酒に共通しています。

血糖値の観点から見た飲酒のリスクと注意点

お酒(アルコール)は適量であればリラックス効果やストレス解消などメリットもありますが、糖尿病患者さんにとっては血糖値コントロールを乱すリスクが常につきまといます。

ここでは、糖尿病の視点で知っておきたい飲酒のリスクと、安全に楽しむための注意点を整理します。

❖低血糖のリスク:

アルコールは肝臓での糖新生を妨げるため、血糖値を下げる方向にも作用します。特にインスリン注射や経口血糖降下薬を使用中の方は注意が必要です。食事を摂らない空腹時にお酒だけ飲んでいると、体内で血糖が作られにくくなり低血糖を起こしやすくなります。実際、糖尿病治療中の方は「お酒を飲むなら必ず何か食べながら」が鉄則であり、食事をせずに飲酒することは厳禁とされています。もし低血糖になると、動悸や発汗、手の震えなどの症状が出ますが、アルコールの酔いと紛らわしく自覚しにくいことがあります。さらにアルコールには低血糖の症状(交感神経症状)を感じにくくさせたり、低血糖時に体が出す警告反応(血糖を上げるホルモン分泌)を弱めたりする作用もあります。その結果、重篤な低血糖が起きても気付かず、意識障害に陥る危険性さえあるのです。特に就寝前の飲酒は、眠っている間に低血糖発作が起きても対処が遅れるリスクがあります。こうした低血糖を防ぐため、糖尿病患者さんは必ず食事(適度な炭水化物を含む)とともにお酒を摂るようにし、飲酒後は寝る前に血糖測定をして必要なら軽い夜食を摂るなど自己管理を徹底してください。

❖高血糖・血糖コントロール悪化のリスク:

一方で、長期的に見るとアルコールの常習は血糖値を上昇させる要因にもなります。前述のように過度の飲酒は内臓脂肪を蓄積させインスリン抵抗性を高め、慢性的な高血糖や糖尿病の悪化につながりかねません。またアルコール自体のカロリーや、おつまみの過食による体重増加は血糖コントロールを悪化させる大きな要因です。さらに、アルコールの影響で判断力が鈍ると、普段なら控えている甘い物をうっかり食べてしまったり、夜遅くに締めのラーメンを食べてしまったりといった生活習慣の乱れが生じやすくなります。これらが積み重なればせっかくの治療努力も水の泡になりかねません。実際、厚生労働省も「飲酒量が多いほど糖尿病発症の危険性が高まる」と注意喚起しています。適度な飲酒は必ずしも糖尿病発症の主要因ではありませんが、過度の飲酒は血糖管理を乱し合併症リスクを高める要因になると心得ましょう。

❖飲酒時の注意点: 上記のリスクを踏まえ、糖尿病患者さんがお酒を楽しむ際には以下のポイントに注意してください(健常な方に比べ一層の配慮が必要です)。

- 適量を守る: 飲酒の適量には個人差がありますが、日本では一般に純アルコールで20g程度/日が適切とされます。具体的にはビール中瓶1本(500ml)、日本酒1合(180ml)、焼酎25度ならグラス1/2杯(約100ml)、ウイスキーダブル1杯(60ml)程度が20gのアルコール量に相当します。糖尿病の方は男女問わず1日あたり20g程度まで、できればそれ以下に留めるのが無難です。例えば焼酎ならコップ1杯を超えない範囲にし、週に数日は休肝日(お酒を飲まない日)を設けましょう。決して「まとめ飲み」せず、毎日少しずつ飲む場合でも上限量を超えないよう自己管理してください。

- 必ず食べながら飲む: 空腹状態での飲酒は絶対に避けてください。お酒を飲む前には軽く食事を摂り、飲んでいる最中も適量のおつまみを一緒に食べることが大切です。胃に食べ物が入っているとアルコールの吸収が緩やかになり、低血糖の予防だけでなく肝臓への負担軽減にもなります。ただし、おつまみの内容にも注意が必要です。唐揚げやポテトチップスなど脂質や糖質の多いものばかり大量に食べては、血糖値や体重に悪影響です。野菜スティックや冷奴、刺身、ナッツ類など低糖質でタンパク質・食物繊維が摂れるおつまみを選び、食べ過ぎないようにしましょう。

- ゆっくり味わう: お酒はできるだけゆっくりペースで飲むよう心がけましょう。早いピッチで次々と飲むと酔いが回り過ぎてしまい、自制が効かなくなります。ほろ酔い程度で止めておく勇気も必要です。チェイサーとして水を用意し、こまめに水分補給しながら飲むと飲酒量のセーブにもなります。特に焼酎のように度数の高いお酒は一気に飲まず、少量をチビチビと舐めるくらいのつもりでゆっくり楽しんでください。

- 血糖測定と薬剤管理: インスリンや血糖降下薬を使っている方は、飲酒当日は普段以上に血糖値のモニタリングを行いましょう。就寝前に血糖測定を行い、低血糖の恐れがある数値(例えば100mg/dL以下など)であれば、寝る前に軽く炭水化物を補給しておくと安心です。また主治医から飲酒日に向けてインスリン量の調整など指示がある場合はそれに従ってください。「今夜は飲むから昼のインスリンを減らす」など自己判断での調整は危険ですので、必ず医師に相談しましょう。

以上の点を守りつつ、「飲まないに越したことはないが、飲むなら賢く安全に」をモットーにしてください。

糖尿病と上手に付き合いながらお酒を楽しむことは可能ですが、油断は禁物です。

代表的な焼酎の銘柄と選び方(いいちこ・黒霧島・鏡月・JINRO など)

最後に、糖尿病患者さんにも人気のある代表的な焼酎の銘柄をいくつか紹介しながら、焼酎選びのポイントに触れたいと思います。

- いいちこ: 「いいちこ」は大分県産の麦焼酎で、まろやかな口当たりと軽快な風味が特徴の乙類焼酎(本格焼酎)です。アルコール度数は25度が主流で、水割りやお湯割り、ロックなど様々な飲み方で親しまれています。糖質ゼロであることは他の焼酎と同様ですが、麦焼酎特有の香ばしい香りとすっきりした味わいがあり、食中酒としても人気です。「焼酎はちょっとクセが…」という方でも飲みやすいため、糖尿病を気にしつつ焼酎を楽しみたい初心者にも向いています。

- 黒霧島: 「黒霧島」は宮崎県の霧島酒造が造る芋焼酎(乙類焼酎)で、全国的な焼酎ブームの火付け役にもなった有名銘柄です。鹿児島・宮崎産のさつまいもを原料に、黒麹で仕込んだコクのある味わいが特徴で、25度のものがよく飲まれます。芋焼酎らしい豊かな香りと甘みを感じる風味ですが、もちろん糖質はゼロなので糖尿病の方でも安心して飲めます。ロックやお湯割りで芋の香りを楽しむのがおすすめですが、香りが強い分、好みが分かれるお酒でもあります。芋焼酎ファンには「血糖値を上げにくい嗜好品」として心強い存在でしょう。

- 鏡月(きょうげつ): 「鏡月」は韓国の焼酎(ソジュ)で、サントリーが日本で販売している甲類焼酎の代表的ブランドです。緑色のボトルに入った「鏡月グリーン」は一度は目にした方も多いでしょう。アルコール度数は20度前後で、原料に穀物や糖蜜が使われた連続式蒸留の甲類焼酎です。クセが非常に少なく口当たりがやさしいため、水割り・ソーダ割りはもちろん、レモンやライム風味が付いた鏡月シリーズ(鏡月クリアやふんわり鏡月)も展開されています。鏡月自体も糖質は含まずプリン体ゼロですが、甘い風味が付いたタイプは若干の糖質を含む場合があるため注意しましょう。総じて低価格で手に入り飲みやすいので、糖質制限中でも気軽に晩酌したい方に人気です。

- JINRO(ジンロ): 「JINRO」は世界的にも売上トップクラスを誇る韓国焼酎のブランドで、日本でもおなじみの甲類焼酎です。主原料は米や麦など穀類で、連続式蒸留によって作られるため無色透明でクセのない味わいです。アルコール度数は13~25度と商品によって幅があります。ストレートでも飲めますが、炭酸で割ってレモンサワーにしたり、果汁ジュースで割ったりとカクテルベースとして愛用されることも多いです。糖尿病患者さんがJINROを飲む場合は、できるだけ無糖の割り材(炭酸水やお茶など)を使うようにしましょう。JINRO自体は糖質ゼロですが、割り方次第でいかようにも高糖質のお酒になり得るからです。安価で手に取りやすい反面、飲みすぎないよう容量に気を付けてください。

以上のように、焼酎には様々な銘柄がありますが、基本的にどの焼酎も糖質ゼロである点は共通しています。

したがって銘柄選びにおいては「自分の好みの風味か」「アルコール度数は適切か」「どういう飲み方をするか」がポイントになります。

糖尿病の方であれば、できれば本格焼酎(乙類)を選んで水割りやお湯割りで風味を楽しみつつゆっくり飲むのがおすすめです。

甲類焼酎を選ぶ場合も、甘くないプレーンなサワー(レモンなど果汁だけでシロップ無添加のもの)やウーロンハイなど糖質オフの飲み方を心がければ問題ありません。

どの焼酎を選ぶにせよ、最終的には「適量・適度な頻度を守ること」と「糖質を含む余計なものをできるだけ足さないこと」が、安全に楽しむコツと言えるでしょう。

おわりに

「お酒と血糖値—焼酎は本当に安全か?」というテーマで、糖尿病患者さん向けに焼酎を中心とした飲酒のポイントを解説してきました。

結論として、焼酎は糖質ゼロで血糖値を上げにくいお酒ではありますが、適切に飲まなければ決して“絶対安全”なお酒ではないことをご理解いただけたかと思います。

糖尿病と診断されても上手に工夫すればお酒と付き合っていくことは可能です。

実際、「糖尿病だからお酒は一切ダメ」と落胆する必要はなく、医師から許可された範囲であれば焼酎などを楽しむ余地はあるでしょう。

ただし、その際には本記事で述べたようなエビデンスに基づく注意点(適量・飲み方・食事との合わせ方など)をぜひ実践してください。

健康的なお酒との付き合い方を身につけ、「糖尿病でもお酒を楽しめる」という心のゆとりを持ちながら、これからも無理のない糖尿病管理を続けていきましょう。