高血圧と糖尿病の共通の敵は「塩分」

塩分(ナトリウム)の過剰摂取は、高血圧や脳梗塞・心筋梗塞といった心血管疾患だけでなく、糖尿病そのもののリスクをも押し上げることが知られています。とくに日本人はしょうゆや味噌などの調味料から多くの塩分を取りがちで、世界的に見ても摂取量が多いグループに入ります。私自身も「つい味噌汁をおかわりしてしまう」派なので、耳が痛い話です。

ラーメンは外食の塩分“キング” でも魚介スープは例外?

外食メニューの中でもラーメンは麺・スープともに塩分が高い代表格。しかし京都府立大学が京都市内の人気24店舗のラーメンを分析したところ、スープの出汁が魚介系のラーメンは、鶏ガラや豚骨ベースよりナトリウムが少なくカリウムが多い――つまり「ナトカリ比」が低いことが判明しました。煮干しや節から溶け出すカリウムが塩味を引き立て、結果的に使用する食塩を減らせるのではないかと考えられています。

カリウムが活躍:ナトカリ比という考え方

カリウムは体内の過剰なナトリウム排出を促し、血圧を下げる方向に働きます。野菜や海藻、イモ類、豆類、果物などに多く含まれるため、腎機能が正常なら積極的に取りたい栄養素です。ナトリウムとカリウムのバランスを示すナトカリ比が低いほど、血圧リスクも低くなる傾向があります。

研究が示した魚介ラーメンの優位性

前述の調査では、ラーメン1杯あたり平均食塩6.7gに対しカリウム448mg、ナトカリ比は10.7 mmol/mmol。魚介スープが最も数値が低く、「豚骨より魚介ラーメンの方が血圧にはやさしい可能性」が示唆されました。「ラーメン=血圧に悪い」の常識にも、スープの種類で差があるわけです。とはいえスープを全部飲み干せば塩分過多になるのは同じ。私は最近、麺を食べ終えたらレンゲを置く“儀式”を自分に課しています。

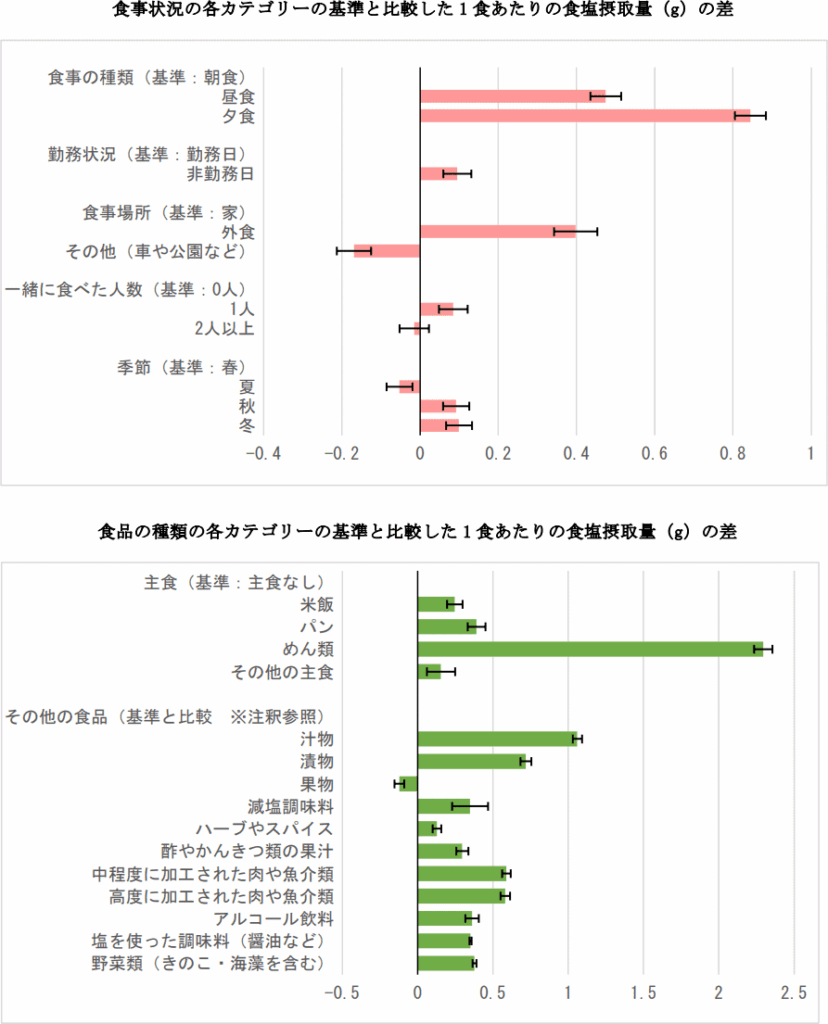

塩分が増えやすい食事シーンを知る

東京大学の別研究では、食塩量が多くなりやすい状況として「昼食・夕食」「休日」「レストラン利用」「2人での食事」「秋冬」が挙げられました。食品では麺類や汁物、漬物、加工肉・魚介、アルコールが要注意。反対に果物が食卓にあると塩分が少ない傾向でした。こうした“塩分ハイリスクシーン”を頭に入れておくと、外食や家庭料理の選択が変わってきます。

減塩+カリウムアップを続けるコツ

ナトカリ比を下げる最短ルートは「減塩調味料と野菜・果物を増やす」こと。汁物は具だくさんにして塩分を薄める、漬物は量を決めて盛りつける、加工肉より茹で鶏や豆腐を使うなど、ちょっとした工夫が効果的です。魚介スープのラーメンを選ぶ、スープを残す、サイドメニューにサラダを付ける――これだけでも血圧と糖尿病リスクは着実に下げられます。ラーメン好きの私でも続けられているので、ぜひ一緒に実践してみませんか?

京都府立大学 農学食科学部 栄養科学科

Na and K Content and Na/K Ratio of Ramen Dishes Served in Ramen Restaurants in Kyoto City, Japan (Dietetics 2025年6月3日)

東京大学 大学院医学系研究科 社会予防疫学分野

Ecological momentary assessment of meal context and food types contributing to salt intake at meals (International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2025年6月28日)