はじめに

糖尿病治療においてインスリン注射ペンとインスリンポンプのどちらを選ぶべきか、悩んでいませんか。毎日の血糖管理に追われる中、「今のままペンで良いのか、それともポンプに切り替えた方が楽になるのでは?」と迷う患者さんの声は少なくありません。特に仕事や家事に忙しい女性にとって、自分に合った治療法を選ぶことは生活の質(QOL)に直結するため、大きな関心事でしょう。この記事では、ジャーナリストの視点から2025年時点での最新情報を踏まえ、インスリンポンプ療法とインスリンペン注射を様々な角度で比較します。それぞれの費用や保険適用、使いやすさ、血糖コントロールの精度、日常生活での自由度、安全性、さらに2024~2025年の技術革新まで網羅し、あなたの疑問に答えます。混乱しがちなインスリン療法の選択ですが、本記事を通じて特徴と最新事情を理解し、自分に合った方法を見極める一助になれば幸いです。

コストと保険適用:費用面の違い

インスリン療法を選ぶ上でまず気になるのは費用負担でしょう。インスリンペンによる注射療法と比べて、インスリンポンプ療法は月々の医療費が高くなる傾向があります。日本の公的医療保険ではどちらの治療も適用され、自己負担は通常3割となりますが、それでもポンプ使用時の自己負担額はペン治療より毎月約7,000円ほど高くなるとの報告があります。例えばペンからポンプに切り替えると、3割負担の患者さんで月額自己負担が約9,000円増えるケースがありますが、逆にポンプではペン針代など一部の費用が減るため、実質差額は平均7,000円程度に落ち着くようです。この差額は使用するインスリンの種類や本数によっても変動します。また、ポンプに持続血糖モニター(CGM)を併用するSAP療法ではセンサー消耗品の費用が加わり、さらに月1万円前後の負担増となることも報告されています。

もっとも、こうした費用面のハードルを下げる制度も整いつつあります。20歳未満の1型糖尿病患者には小児慢性特定疾病の医療費助成が適用され、ポンプ療法の自己負担が大幅に軽減されます。またポンプ療法自体、2000年に保険適用されて以来、診療報酬の加算点数引き上げなど公的サポートが拡大してきました。現在ポンプの機器代は基本的に医療機関からの貸与という形で賄われ、消耗品も診療報酬に含まれるため、患者さんが機器を自費購入する必要はありません。ただし保険適用でポンプ療法を受けるには一定の条件を満たす必要があります。頻回注射を行ってもなお血糖コントロールが不十分な場合や、重度の低血糖を繰り返す場合などが典型で、主治医による詳細な診断書と申請手続きが求められます。専門医と相談し適用条件に該当するか確認することが大切です。総じて、インスリンポンプは便利さと引き換えに費用負担が増す傾向にありますが、公的支援や保険適用の範囲内で導入できるケースも多いので、費用面の不安がある方は一度医療ソーシャルワーカーや専門医に相談してみると良いでしょう。

使いやすさとメンテナンス:日々の手間は?

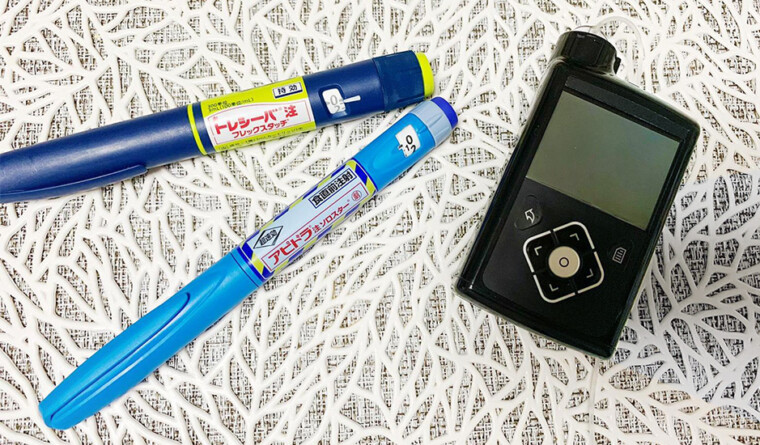

使い勝手の面でも、ペン注射とポンプでは大きく様相が異なります。それぞれの特徴を理解しておきましょう。まずペン型インスリン注射は、言わば「シンプルさ」が利点です。ペン型デバイスにインスリン製剤を装着し、食事や就寝前などに自分で適量をダイヤルセットして皮下に注射するだけなので、機械の複雑な操作は不要です。針を刺す痛みは伴いますが、現在主流のペン針は極細で、慣れてしまえば短時間で注射を済ませられます。消毒や針の交換といった基本的な衛生管理を守れば、特別なメンテナンスもほとんど必要ありません。ペン本体は長期間使え、インスリンカートリッジを入れ替えつつ数年間使用できる製品もあります。携帯性にも優れ、ペン型ならポーチに収まり持ち運びも容易です。出先での注射も周囲に気付かれにくいよう配慮されたデザインのものが多く、基本的にペン療法は取り扱いが簡便で日常生活に取り入れやすいと言えるでしょう。

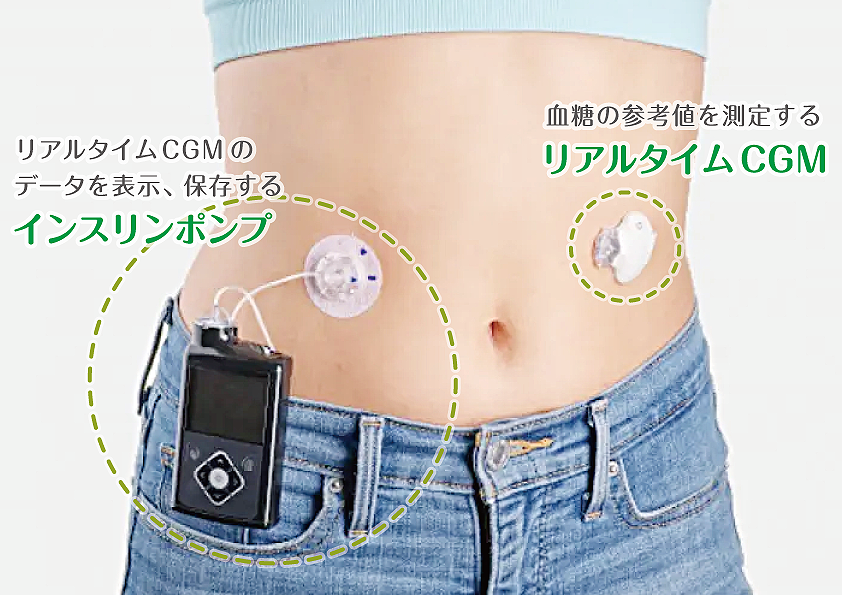

一方、インスリンポンプ療法は高度な機器を用いる分、習熟と定期メンテナンスが必要です。ポンプ本体は携帯電話ほどの小型装置ですが、内部にインスリンの入ったカートリッジと細いチューブ(またはパッチ型の場合チューブレス)で体にインスリンを送り込みます。使用者はまず導入時に機器の操作方法や管理手順を学ぶ必要があります。ポンプによる24時間持続投与は便利な反面、適切に設定を行い、決められた頻度でセットの交換や本体の手入れをしなければなりません。具体的には、2~3日に一度はカニューレ(体内に留置する柔らかい針)とチューブを新しいものに交換し、インスリンの詰まったカートリッジも補充します。皮膚に貼付するテープ部分は長期間貼りっぱなしにできないため、これも定期的に付け替えて刺入部位をローテーションします。さらにポンプは電池や充電式バッテリーで動作しているため、電池切れへの対処やソフトウェアのアップデート確認も必要です。こうしたメンテナンスを怠ると、最悪の場合ポンプからインスリン供給が止まって高血糖になるリスクもあります。したがってポンプ利用者は機器トラブルに備え、常に予備の注入セットやインスリン製剤、緊急用のペンなどを携帯することが推奨されています。旅行や長時間の外出時には特に、この携行品チェックがひと手間となるでしょう。

もっとも近年は技術進歩により、ポンプの使い勝手も大きく向上しています。2024~2025年にかけて登場した新型ポンプは従来より小型で扱いやすく、持続血糖モニター(CGM)を内蔵した機種も増えており、治療がより容易で効果的になっています。操作もシンプル化し、追加メンテナンスがほとんど不要な“かゆい所に手が届く”設計が志向されています。例えば日本初のパッチ式ポンプ「メディセーフウィズ」はチューブのない一体型デザインで、体に直接貼り付けて使うため機器の取り回しが格段に楽になりました。専用リモコンでワイヤレス操作でき、2018年の発売以来「装着中も行動を制限しない」ことをコンセプトに改良が重ねられています。2023年にはスマートフォン型の新リモコン「メディセーフウィズスマート」も登場し、従来機より小型軽量かつ直感的なタッチ操作が可能となりました。見た目がスマホそっくりのため周囲の目を気にせず操作できる配慮もなされています。このように、ポンプ療法のハードルだった機器操作や煩雑さは年々軽減されつつあります。とはいえ、導入初期には医療スタッフの十分な指導とサポートが不可欠であり、慣れるまで根気強く取り組む姿勢は求められるでしょう。一度コツを掴めば、その便利さは日々の管理の強い味方となってくれるはずです。

血糖コントロールと精度:どれだけ管理が楽になる?

最も重要なポイントの一つが、血糖コントロールの精度や安定度です。インスリン療法の目的は血糖値を適正範囲に保ち合併症リスクを下げることですから、ポンプとペンの効果の違いは見逃せません。

まず、インスリンポンプ療法は血糖値の安定化に大いに寄与するとされています。実際にポンプ療法へ切り替えることで平均HbA1cが約0.5%低下したとの報告もあり、ポンプは血糖コントロールの目標達成を力強く後押ししてくれるツールです。ポンプ最大の強みは、基礎インスリン(ベーサル)の精密な調整にあります。通常のペン注射療法では1日1~2回の持効型インスリン注射で基礎分泌を補いますが、この方法ではどうしても時間帯による体内インスリン需要の細かな変化に対応しきれません。例えば明け方に血糖が上がる「暁現象」や、日中の活動量の変動などに合わせて注入量を調節するのはペンでは困難です。しかしポンプなら24時間を通じて30分毎に微調整されたインスリン投与プログラムを組むことができ、より生理的(自然な膵臓に近い)基礎分泌パターンを再現できます。早朝だけベーサルを増やしたり、日中は減らすなど柔軟な設定が可能で、夜間低血糖のリスク軽減や昼間の高血糖是正にもつながります。さらに追加インスリン(ボーラス)においても、食事や補正用のインスリン量を細かく調節しやすい点が特徴です。ポンプでは注入ボタン一つで必要なインスリンを何度でも少量ずつ追加でき、計算機能(ボーラスウィザード)を備えた機種では血糖値や摂取カーボ量を入力すれば適正なボーラス量を自動計算してくれます。このおかげで高血糖も低血糖も抑えられ、血糖値が目標範囲内に収まる割合(タイムインレンジ)が向上すれば、結果的にHbA1cの改善にもつながります。実際、ポンプ療法では血糖の変動幅が従来の注射療法より少なくなることが報告されており、重症低血糖の発生頻度減少も各種臨床データで示されています。

インスリン投与精度の面でもポンプは群を抜きます。一般的なインスリンペンでは1目盛りが1単位、細かいものでも0.5単位刻みですが、ポンプは機種によって0.1単位あるいは0.05単位という微少な刻みでの投与が可能です。中には0.025単位というごく少量から注入できる高精度ポンプもあり、インスリン量を厳密にコントロールできます。例えば「ちょっと血糖が高めだから0.5単位だけ追加したい」といった場面でも、ペンでは実現が難しかった細やかな補正がポンプなら容易です。これが低血糖リスクの軽減にも直結します。急激な血糖変動を避け、こまめな補正で高血糖を長引かせないことで、全体として血糖プロファイルがなだらかになり、合併症予防にも有利です。

一方、インスリンペン注射療法にも優れた点はあります。まず、現在の頻回注射療法で用いる基礎インスリン(長時間作用型インスリンアナログ)は改良が重ねられ、作用プロファイルが非常になだらかです。日内変動が少なく1日に一度の注射でほぼ24時間効果が持続する製剤も使われており、ポンプほど精密ではないにせよ多くの患者さんで良好な血糖管理を実現しています。食事毎の超速効型インスリン注射も、手動での調整が必要とはいえ適切に行えば食後高血糖を抑えられます。実際、「インスリン注射だけで十分にコントロールできている」という患者さんも数多く存在し、必ずしも全員がポンプにすべきという訳ではありません。特に自己注射に熟練し生活リズムが安定している方の場合、ペン治療で目標達成できていればそのまま続ける選択も尊重されるべきでしょう。しかし、「もう一歩HbA1cを下げたい」「低血糖が怖くて十分なインスリン量を打てない」といった悩みがあるなら、ポンプ療法はぜひ一度検討してみる価値があります。質の高い血糖コントロールを達成できる優れた手段であり、適切に使いこなせば注射療法では得られない安定した血糖管理を手に入れられるかもしれません。

日常生活での自由度:あなたの暮らしはどう変わる?

治療法の選択が生活スタイルに与える影響も重要です。毎日の生活の中でどれだけ自由が利くか、ストレスが少ないかは、治療の継続性にも関わります。ここでは、インスリンペンとポンプがそれぞれ日常生活に及ぼすメリット・デメリットを考えてみましょう。

まずペン注射療法ですが、多くの患者さんにとって比較的取り入れやすい生活様式ではないでしょうか。前述の通り機器装着が無い分、身体的な煩わしさが少ないのが利点です。普段はインスリンペンと針、血糖計さえ持ち歩けば特別な装備は必要なく、服装も選びません。入浴や運動の際に機器を外す手間もなく、装置が誤作動する心配もしなくて済みます。「体に何も付けていない」という精神的な解放感は見逃せないポイントで、ポンプに抵抗を感じる理由として「常に装着しているのがストレス」という声があるのも事実です。その点ペン注射なら、ふだんは自分が糖尿病治療をしていることを意識せずに過ごせる時間が長いと言えます。特にアクティブに働いたり小さなお子さんの世話をしたりと動き回る生活を送っている女性にとって、チューブや装置を気にせず活動できる気楽さは大きいでしょう。また旅行や出張の際も、ペンであれば必要なインスリンと針を本数分用意するだけなので、ポンプより荷物が増えません。飛行機に乗る際のセキュリティチェックなどでも、ポンプ装着者は申告や機器トラブルへの備えが求められますが、ペン使用者は比較的スムーズです。時差のある地域への渡航でも、時差に合わせて注射時刻を調整するなど対処可能で、多くの方が問題なくこなしています。

ただしペン療法には、その人の自己管理能力に生活のしやすさが左右される一面もあります。1日4回前後のインスリン注射を毎日欠かさず行う自己注射療法では、忙しい合間でも決まったタイミングで注射を打つ自己規律が求められます。職場や外食の場面でインスリンを打つ際、人前ではばかられると感じる人もいるでしょう。「お手洗いに行って注射しなくては…」と毎回気を遣うことにストレスを覚える方もいます。近年は極細針で痛みが軽減されたとはいえ、1日に何度も自分で針を刺す負担はゼロではありません。注射部位の皮膚に繰り返し負荷がかかることで、皮下脂肪が硬く盛り上がる脂肪織症(しこり)が生じてしまうこともあります。適切にローテーションしていれば防げますが、忙しさからいつも同じ場所に打っていると起こりがちです。このように、ペン療法は身軽で自由度が高い反面、「自分で忘れず確実に注射する」という自己管理に生活を合わせる必要があるとも言えます。言い換えれば、ペン注射は患者さん本人の習慣づけと工夫次第でうまく生活に溶け込ませられる治療法と言えるでしょう。

一方のインスリンポンプ療法は、装置と常に二人三脚で生活するスタイルになります。これは最初こそ煩わしく感じるかもしれませんが、その代わりに治療上の自由度が飛躍的に増す利点があります。ポンプを装着すると、食事・運動・睡眠などあらゆる日常シーンでインスリン療法に融通がきくようになります。例えば「決まった時間に食事をとれない」「残業で夕食が遅れる」といった場合でも、ポンプならボーラス(追加インスリン)を適宜調整するだけで対応可能です。「食べたい時に食べられる」、運動したい時もタイミングを気にせず「いつでも運動できる」、さらには休みの日に「好きなだけ朝寝坊できる」——ポンプ療法経験者からはそんな声も聞かれます。実際、ポンプならベーサルインスリンを複数パターン登録しておき、平日モード・週末モードと切り替えることで生活リズムの変化に柔軟に対応できます。長距離フライトや時差のある旅行時には、一時的にベーサル投与量を増減させる「一時ベーサル」機能が役立ちます。体調不良で食事が摂れない日はベーサルを通常の80%に減らす、運動前には一時的にベーサルをカットする、といった細やかな調整で様々な場面を乗り切れるのはポンプならではの強みです。また人前でのインスリン注射に悩む必要がないのもポンプの魅力です。食事前でも服の上からポンプのボタンを押すだけ、機種によってはポケットの中でリモコン操作できるものもあり、周囲に気付かれることなくインスリン投与を完了できます。注射針を取り出す動作が不要になることで、外食や会議中でも治療がしやすくなったと感じる患者さんは多いようです。こうしたQOLの向上はポンプ療法の大きな利点であり、特に仕事や育児で忙しい女性にとっては「インスリンに自分を合わせる生活」から「インスリン療法を自分の生活に合わせる」感覚へと変わるかもしれません。

とはいえ、ポンプ療法にも独特の負担はあります。最大のものはやはり「常時装着していること」に伴うストレスでしょう。体に小さな機械がつながっている状態に最初は違和感を覚える人もいます。特に若い方やアクティブに動く方ほど、チューブが見えてしまうことへの不安や、寝返り時にポンプが邪魔にならないかなど心理的な抵抗感を抱きやすいようです。実際には装着位置やポンプ用ポーチの工夫で洋服の下にすっきり収められますし、慣れれば就寝中も気にならなくなったという声が多数です。しかし周囲の目を気にしてしまう繊細な方には、ポンプ特有の心理的負荷は無視できません。加えて、ポンプは定期的な装置チェックやアラーム対応が必要です。電池が切れれば交換しなければなりませんし、設定次第では深夜でも低血糖予防アラームが鳴ることがあります。外出中にアラームが鳴って慌てた、というエピソードを耳にすることもあります。さらに皮膚トラブルも人によっては課題です。カニューレ刺入部や固定テープによる皮膚のかぶれ・かゆみが起きるケースがあり、肌が弱い方には悩みの種となりえます。現在テープ素材の改良や保護シールの活用など対策が進んでおり、工夫次第で大半は軽減可能ですが、「ポンプ装着で肌荒れした」という経験が合わないと感じる原因になることもあります。最後に、ポンプは常に携帯を忘れないよう注意が必要です。トイレや更衣の際に一時的に外したポンプをそのまま置き忘れる、といったヒヤリハットも起こりえます。万一ポンプの誤動作やチューブ抜けでインスリン注入が止まった場合、数時間で血糖が危険な高値になるリスクがあるため、ポンプ利用者は定期的な血糖モニタリングと機器確認を怠らないことが肝心です。こうした点から、ポンプ療法は利用者自身が機器管理の主役となる治療法とも言えるでしょう。もっとも、医療チームのフォローや他のポンプ使用者との情報交換を通じて対処法を身に着ければ、これらの課題は十分クリアできるものです。事実、ポンプ療法経験者の多くは「最初の不安は乗り越えられた」「今ではポンプなしの生活は考えられない」と感じており、メリットがデメリットを上回るとの意見が多数派です。要は自分の生活スタイルや性格に照らして、どちらの負担を小さく感じるかが選択のポイントになるでしょう。自由度と柔軟性を取るか、気楽さと簡便さを取るか——あなたの優先順位に沿って判断してみてください。

安全性と低血糖・高血糖リスク:安心して使えるのは?

治療法を選ぶ上で安全性への懸念も見逃せません。特にインスリン療法では低血糖や高血糖(場合によってはケトアシドーシス)のリスク管理が重要です。ポンプとペン、それぞれどのような安全上の特徴があるか整理してみましょう。

インスリンポンプ療法は前述の通り高度に洗練されたデバイスですが、機械である以上、使用には注意点があります。最大のリスクはインスリン供給の中断です。ポンプは体内での持続インスリン分泌を肩代わりするものなので、万一チューブの閉塞やカニューレ抜け、機器故障などで注入が止まると、短時間で体内のインスリン濃度が急低下します。そのまま気付かず放置すると高血糖から糖尿病ケトアシドーシス(DKA)に陥る危険性が極めて高まります。幸い多くのポンプには「閉塞アラーム」が備わっており、異常時には警報で知らせてくれます。また血糖自己測定やCGMで常に数値を把握していれば、万一のトラブルにも迅速に対処可能です。したがってポンプ使用者はこまめな血糖モニタリングとポンプアラームへの対応を習慣づけることで、このリスクを最小限に抑えられます。実際、適切な指導を受けた患者さんでポンプ閉塞が重大事故につながるケースはきわめて稀です。また機種によっては一定時間無操作だと「ボーラス打ち忘れ」の警告を出す機能や、インスリン残量の事前通知機能など、安全対策機能が充実しています。さらに最新のセンサー連動型ポンプでは、低血糖予防機能が飛躍的に進歩しました。血糖値が下がってきた際にポンプが自動でインスリン注入を一時停止する「低血糖予知停止機能」が搭載されたモデルが登場し、実際に夜間低血糖を大幅に減らす効果が報告されています。この機能により「低血糖の不安から解放された」という声も聞かれ、特に低血糖に悩む患者さんには大きな安心材料となっています。また高血糖が続いた際には警報を発したり、一定以上の高血糖では追加ボーラスを自動投与してくれるハイブリッド閉ループ(HCL)技術も海外では実用化されました。総じてポンプ療法はハイテク機器ゆえのリスクもありますが、その弱点を補う安全装置や機能も日進月歩で進化しているのです。

一方、インスリンペン注射療法の安全性はどうでしょうか。ペン療法は機械に頼らず自分で注射する分、機器トラブルによる思わぬ事故のリスクはありません。ポンプのように突然インスリン供給が止まる、といった事態は基本的に起こりえないため、DKA発症リスクは管理された1型患者さんでは極めて低く、2型患者さんではまず心配いりません。ただしペン療法にはヒューマンエラーのリスクがあります。例えば「打ったつもりで打ち忘れてしまった」「間違えて朝と夜のインスリンを取り違えた」など、うっかりミスが低血糖や高血糖を招くケースはゼロではありません。忙しい日々の中で自己注射を続ける以上、どうしても人間のミスは起こりうるのです。この点、近年登場したスマートインスリンペンが大いに役立ちます。スマートペンとは通信機能を備えたインスリンペンで、スマートフォンの専用アプリと連携して注射の日時・用量を自動記録してくれるデバイスです。これにより「今朝のインスリンを打ったかどうか忘れてしまった」という事態を防ぎ、医師もリアルタイムに患者の投与履歴を確認できるようになります。2025年現在、国内外のメーカー各社がスマートペンの開発に力を入れており、Novo Nordisk(ノボノルディスク)社やMedtronic社などがBluetooth対応ペンを相次いで投入しています。日本でも保険適用による補助が検討され始めており、今後広く普及すればペン療法の安全性・利便性は一段と高まるでしょう。いずれにせよ、ペンとポンプのどちらを使う場合でも、低血糖・高血糖への注意と対策は不可欠です。携行用のブドウ糖やグルカゴン製剤を備え、定期的な血糖測定データを医療者と共有して適切なインスリン量を心がける——これは共通の取り組みと言えます。自分に合った方法で治療を継続しつつ、安全のためのセルフモニタリングを習慣化することが、長期的な糖尿病管理成功の鍵となるでしょう。

最新技術とイノベーション:2024–2025年の動向

最後に、近年の技術革新について触れておきます。糖尿病治療の分野はここ数年で目覚ましい進歩を遂げており、インスリンポンプとペンにも新技術が続々と導入されています。その潮流を知っておくことで、将来の治療選択に役立つかもしれません。

インスリンポンプ分野では、先述したようにセンサー連動型のハイブリッド閉ループ(HCL)が実用段階に入りました。Medtronic社の最新モデルでは、内蔵CGMが捉えたリアルタイム血糖値をAIアルゴリズムで解析し、目標値に沿って自動的にベーサルインスリン量を増減させる「オートモード」機能が搭載されています。この仕組みにより、5分ごとに現在の血糖値に見合ったインスリンが微調整され、一日の血糖変動が大幅に少なくなることが確認されています。さらに海外で2023年に発売された次世代機(Medtronic 780G など)では、高血糖是正のボーラス投与までも自動化する「スマートガード」機能が加わり、手動介入なしに一定の範囲に血糖を保つ技術が実現しつつあります。Insulet社のOmnipod 5はチューブレスタイプのポンプながら高度な自動制御を備え、既に米国では1型のみならず2型糖尿病患者への適用も承認されました。Omnipod 5は指先採血や手動注射なしで血糖管理を可能にする画期的システムで、5分おきに血糖値に応じた最適インスリン量を判断し最長3日間投与を続けます。臨床試験では多回注射療法に比べHbA1cの有意な低下(平均0.8%改善)が報告され、高血糖の時間を減らし低血糖リスクを増やすことなくタイムインレンジを20%向上させる成果が示されました。残念ながらInsulet社はまだ日本未進出ですが、国内でもTerumoのメディセーフウィズや他社から将来的に類似のシステムが登場する可能性があります。日本のインスリンポンプ市場もデジタル化や遠隔モニタリング機能の充実によって活性化しており、使いやすくメンテナンス負担の少ないウェアラブルポンプの需要が高まっています。技術の進歩に伴い、ポンプ療法は今後さらに洗練されていくでしょう。

一方、インスリンペン側のイノベーションも見逃せません。先ほど触れたスマートインスリンペンはその代表例で、BluetoothやNFC通信でスマホアプリと連携するペンが次々と開発されています。これらはインスリンの投与量・時間を自動記録するだけでなく、投与忘れの通知や適正量のガイダンス機能も備えており、自己注射の精度と安心感を飛躍的に高めるツールとなっています。各社はより高性能なセンサー搭載、電池寿命の延長、操作性の向上など競い合っており、患者データを医療者と共有して治療の質を上げるデジタルヘルス機器として注目されています。日本政府も遠隔医療推進の一環でこうしたスマートデバイスの普及を後押ししており、健康保険での補助対象とする動きも始まっています。スマートペンが広まれば、ペン治療でも「打ち忘れ防止」や「適切な投与タイミングの提案」などが受けられるようになり、ポンプに匹敵する高度な管理が可能になるかもしれません。

さらに、インスリン製剤そのものの進化も進行中です。超速効型インスリンはより速く切れの良い新薬が登場しつつあり、食後高血糖を素早く抑える効果が期待されています。また週1回注射するだけで一週間基礎インスリン効果が持続するという画期的なウィークリー持効型インスリンの治験も進んでおり、実用化されれば注射回数の大幅な削減につながります(※2025年現在、国内では未承認)。そして将来の夢物語だったスマートインスリン製剤(血糖値に反応して放出が調節されるインスリン)も研究が加速しており、「膵臓のように必要なときだけ作用するインスリン」の実現に向けた臨床試験が海外で行われています。これらの技術が実用化されれば、「ポンプ vs ペン」という従来の枠組み自体が変わる可能性もあります。つまり、ポンプのように精密かつペンのように手軽な新しい選択肢が増えていくかもしれません。糖尿病治療はまさに日進月歩で、「昨日の常識」が明日にはアップデートされている世界です。2025年現在で自分に最適な方法を選ぶことはもちろん大切ですが、今後もぜひアンテナを高く張り、最新情報や技術の恩恵を積極的に取り入れてください。きっと糖尿病と歩む毎日は、これからますます快適に、あなたらしく彩られていくことでしょう。

おわりに:あなたに合うのはどっち?

インスリンポンプとペン、それぞれの特徴を最新事情とともに見てきましたが、最終的に大切なのは「自分にとってどちらがベターか」という視点です。費用の負担、扱いやすさ、血糖コントロールの目標、そして日々の生活スタイルや価値観——人によって重視するポイントは様々です。ある人にとっては「多少お金がかかっても低血糖の不安なく自由に生活できるポンプ」が最良でしょうし、別の人には「機械に縛られず気軽に続けられるペン」の方が合っているかもしれません。多くの専門医は「血糖コントロールが上手くいっていて生活上の不便もなければ無理にポンプに替える必要はないし、逆に注射療法で困り事があるならポンプを検討してみる価値がある」とアドバイスしています。実際、インスリン注射だけで十分に良好な管理状態を維持している患者さんもたくさんいますし、一方でポンプのおかげで劇的にHbA1cが改善したり低血糖が減ったというケースも少なくありません。大切なのは、選択肢を知り、試すチャンスがあれば恐れず試してみることです。ポンプからペンに戻すことも可能ですし、その逆もまた然りです。ご自身の体と向き合いながら、主治医や糖尿病看護認定看護師(CDE)などと十分に話し合い、ライフステージに合った治療法を選択してください。

2025年現在、インスリンポンプとペンはいずれも進化を遂げ、優劣というより「どちらも素晴らしいツールだがライフスタイルに合わせて適材適所」という状況になっています。あなたの糖尿病との付き合い方にフィットするのはどちらでしょうか。迷いや不安があるのは当然です。しかし知識を持って比較検討すれば、自ずと答えは見えてくるはずです。本記事の内容が、そのヒントとなれば幸いです。悩めるあなたが納得のいく方法を選び、より安心で充実した毎日を送れるよう、心から応援しています。糖尿病と歩む道のりが、これからもあなたらしい笑顔に満ちたものとなりますように。