ヴァンティブのローンチが示した“在宅透析推進”への決意

2025年3月13日、世界腎臓デー当日に東京都港区で行われた「ヴァンティブ ローンチ発表会」は、腎臓ケア事業を掲げる株式会社ヴァンティブの船出を世に示す場となった。壇上に立った河野行成代表は「人生に寄り添い、希望の未来へ」というミッションを高らかに掲げ、慢性腎臓病(CKD)患者にとって負担の少ない腎代替療法として“おうち透析”こと在宅腹膜透析(PD)の普及に力を注ぐと宣言。国内透析患者の大多数が通院型の血液透析(HD)を選択している現状を変え、治療の多様性を広げる必要性を強調した。

「おうち透析」プロジェクトとは

ヴァンティブが立ち上げた「おうち透析」プロジェクトは、腹膜透析を自宅で安全に行うための情報発信と環境整備を目的とする取り組みだ。日本では透析治療を受ける約34万人のうち、PDを選ぶのはわずか3%前後。週3回・各4時間に及ぶ通院治療が生活を拘束する一方、PDなら就寝中に自動サイクラーで透析を完了できるなど、仕事や家事、趣味を維持しやすい。にもかかわらず低普及にとどまる要因として、患者も医療者もPDに触れる機会が少ないことが挙げられる。プロジェクトは病院検索サイト「透析病院ドットコム」やYouTubeチャンネルを通じて、全国どこでも治療選択肢が分かる仕組みを提供している。

腹膜透析がもたらす“自由度”と患者調査のリアル

ヴァンティブが実施した約1,470人のPD患者調査では、85%が「PDでなければ仕事や趣味をあきらめていた」と回答し、78%が「自分らしいライフスタイルを維持できている」と実感している。一方で、およそ9割が「腹膜透析を病院で初めて知った」とし、情報が“医療機関の中”にとどまっている構図が浮かび上がった。患者主体の治療選択を実現するには、病院外での情報流通が不可欠だと言える。

医師が解説する日本の透析選択肢とSDMの重要性

発表会に登壇した日本大学医学部 腎臓高血圧内分泌内科の阿部雅紀医師は、CKD患者数が増え続ける背景を解説しながら「日本ではPDを行う施設が限られ、医療者側も“透析は病院で受けるもの”という固定観念に縛られがち」と指摘した。そのうえで、患者と医師が対話しながら治療内容を決定するSDM(共同意思決定)が、治療満足度と長期予後を高めるカギになると強調。災害時に電源不要の手動PDへ切り替えられる利点など、HDとPDの特徴を比較しながらわかりやすく説明した。

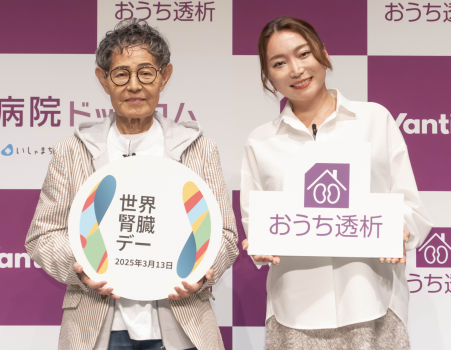

加藤茶さん・綾菜さん夫妻が語る“もしものとき”の選択

スペシャルトークには82歳のタレント加藤茶さんと妻の綾菜さんが登場。医師からHDの説明を受けた際「長時間ベッドに拘束されればコントができなくなるかも」と恐れた茶さんは、PDの存在を知って「自宅で治療できるなら舞台にも立てる」と希望が湧いたと振り返った。自動腹膜透析(APD)なら寝ている間に治療が終わる点や、装置操作がATM並みに簡単で旅行時の切り替えも可能という説明に、綾菜さんは「これなら地方ロケも続けられる」と笑顔。誤解を解くクイズコーナーでは、PDはHDほど厳しいカリウム・水分制限が不要な場合があると知り、果物やコーヒーを楽しめる可能性に驚きを示した。

糖尿病と腎臓病──“二つの国民病”の交差点

CKDは糖尿病と深い関連があり、日本の成人約5人に1人がCKDとも推計される。糖尿病性腎症が進行すると腎不全を招き、HD・PD・腎移植のいずれかを選択する局面に至る。しかし情報不足ゆえに多くの患者がHD一択と考え、就業や家庭生活に大きな制約を受けているのが現実だ。糖尿病患者こそ血糖・血圧管理と並行して“もしもの透析”を知り、自身の将来設計に組み込むことが重要である。

患者が納得して選ぶための環境整備へ

ヴァンティブは今後、医療機関へのPD導入支援や患者教育コンテンツの拡充を通じて「治療法を知らないまま選べない」状況を打開していく方針を示した。阿部医師も「日本の透析医療は世界トップクラス。絶望ではなく、選択肢を知ることが第一歩」と呼びかける。100歳まで舞台に立つことを目標に掲げた加藤茶さんのように、腎臓病を抱えても自分らしい人生を歩めるよう、“おうち透析”という新たな選択肢が患者一人ひとりの未来を照らしていくだろう。